Apollonia d'Illyrie - Fier, Albanie

Archéologie comparée de deux villes antiques sur le temps long

Fouilles de l'École française de Rome depuis 1994. Projet actuellement en cours dans le cadre du programme de recherche APOLLONIA-SIRIS (2022-2026).

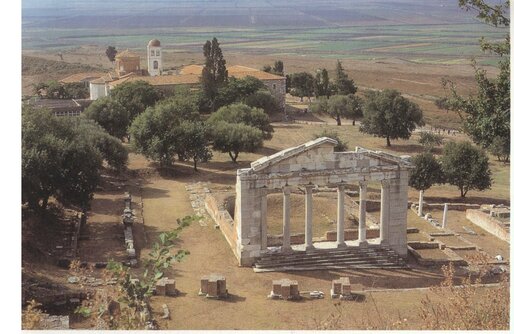

Apollonia d'Illyrie, colonie corcyro-corinthienne fondée dans le dernier quart du VIIe siècle avant J.-C., est actuellement le plus grand site archéologique d'Albanie avec une surface intra muros de plus de 100 ha.

Les premières fouilles systématiques eurent lieu entre les deux guerres par l'archéologue français L. Rey. En 1992, Pierre Cabanes, alors professeur à l'Université de Paris X Nanterre, fonde la mission épigraphique et archéologique française en Albanie, et les premières fouilles franco-albanaises sur le site d'Apollonia débutent en 1994.

Les programmes scientifiques sont définis par convention quadriannuelle signée entre le directeur de la Mission et l'Institut archéologique de Tirana avec le parrainage des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Les recherches portent essentiellement sur l'urbanisme de la ville coloniale et sur son architecture tant publique que domestique.

L'urbanisme de la cité est maintenant bien connu, avec dans la ville haute le réseau dit « bleu » qui remonte à la fondation de la colonie et qui se caractérise par trois quartiers autonomes divisés selon le système per strigas. Dans la ville basse, le réseau dit « rouge », mis en place à la fin de l'époque hellénistique, est de type unitaire hippodaméen.

L'agora de la ville a été identifiée sur le plateau situé entre les deux collines et ne correspond pas au centre monumental d'époque romaine célèbre pour l'anastylose du Monument des Agnothètes.

Le côté nord de l'agora est délimité par un portique à 21 colonnes de plus de 127 m de long. C'est le plus grand monument de ce type connu dans le monde colonial d'occident, mais il n'en reste malheureusement que les fondations.

La ville est aussi connue pour sa fontaine monumentale, exemple unique dans le monde grec. Dans la ville basse, les fouilles d'un grand collecteur servant de division médiane à une insula ont permis de récupérer le matériel d'époque impériale provenant des domus mitoyennes occupées par l'aristocratie de la ville.

Les fouilles sont aussi l'occasion d'un chantier-école international qui forme chaque année entre cinq et six étudiants en majorité français et albanais, mais aussi d'autres nationalités.

Bibliographie

-

Les derniers rapports d'opération sur Apollonia d'Illyrie dans le Bulletin archéologique des Écoles françaises à l'étranger.

-

Toutes les publications sur Apollonia d'Illyrie dans la Chronique des activités archéologiques de l'École française de Rome.

-

Toutes les publications sur Apollonia d'Illyrie dans les Mélanges de l'École française de Rome.

-

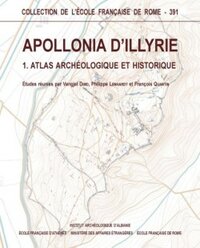

V. Dimo, P. Lenhardt, F. Quantin, Apollonia d’Illyrie 1. Atlas archéologique et historique, Rome, 2007 (Collection de l’École française de Rome, 391).