Frédéric Cousinié

f.cousinie(at)orange.frProfesseur d’histoire et théorie de l’art moderne à l’Université de Rouen Normandie

- Art, spiritualité et mystique

- Théories de l’image

- Mimesis et « objets limites » de la représentation

- Relations art, philosophie naturelle et sciences

- Paysage en France et Italie

- Corporalité et études posturales

- Rhétorique, exégèse et herméneutique de l’image

- Baroque romain

- Cinéma expérimental

Le projet de recherche porte sur l’étude de l’armoirie baroque, essentiellement sculptée, présente dans l’espace urbain, palatial et ecclésial de la Rome du XVIIe siècle.

« Sans négliger les enjeux identitaires, sociaux, politiques et religieux de ces objets, je voudrais privilégier l’étude des « opérations » matérielles, sémiotiques, rhétoriques et poétiques innovantes dont résultent ces objets, et notamment leur « ornements » périphériques qui en font toute l’originalité au XVIIe siècle.

Guère abordés par les anciens traités d’héraldique, les principes compositionnels qui organisent ces éléments peuvent en effet être mis au jour au terme d’une analyse a posteriori de ce vaste corpus d’armoiries que livrent principalement gravures et sculptures. Assumant une orientation délibérément formaliste, j’aimerais ainsi dresser une première esquisse de typologie tentant d’exposer quelques-unes des principales procédures et « opérations », élémentaires ou plus complexes, concernant les ornements de l’écu tels que nous pouvons les appréhender dans l’espace différencié de leur inscription : de la surface de la gravure au milieu architectural et urbain qu’occupent et co-définissent les sculptures. L’entreprise vise à établir les fondements d’une analyse syntaxique et rhétorique systématique de ces objets qui fait toujours défaut. Ce que nous pourrions désigner, à défaut d’une sémiotique ou d’une herméneutique, comme l’esquisse d’une poétique de l’art héraldique, attentive à la matérialité, qui peut prétendre, plus largement, à rendre sensibles certaines des caractéristiques dudit « baroque » qu’en donne notamment la sculpture du XVIIe siècle.

Outre la tendance à la monumentalisation, à la massification et à l’amplification soulignée par Wölfflin (qui relève de « l’amplification » rhétorique) sur laquelle je n’insisterai pas, j’ai, à cette étape, retenu une dizaine d’opérations dont plusieurs sont inédites dans l’histoire de l’art du blason : Feuilletage et multiplication des plans, interactions, jeux d’échelle ; Expansion, adjonction ou insertion parenthétique ; Soutien, glissement, translation, détachement ; Pivotement et dédoublement spéculaire ; Extraction, autonomisation et dissémination des meubles ; Évidement de la surface de l’écu ; Suspension : Mise en Gloire ; Animation et activation ; Mise en scène et incorporation spatiale. »

Choix de publications récentes

- L’espace imaginal : méditer dans l’image au XVIIe siècle, Paris, 1 : 1 (ars), 2024

- Tensivité des images. Surgissement, Révélation, Extase, Apothéose dans la France du XVIIe siècle, Paris, Mare & Martin, 2023

- Paysage du paysage. Nicolas Poussin, Claude Gellée Le Lorrain, Sébastien Bourdon, Dijon, Les presses du réel, 2022

Remembrances

Souvenirs d'anciens membres recueillis par Jean-François Dars et Anne Papillault (Paris, novembre 2018)

Film documentaire réalisé à l'occasion du lancement de l'association des Amis de l'EFR au Collège de France le 21 novembre 2018

Visionner le film sur la chaîne Youtube de l'EFR

Que deviennent les anciens membres de l’École française de Rome ?

Quel est l’apport du séjour à l’École française de Rome dans la carrière d’un membre ?

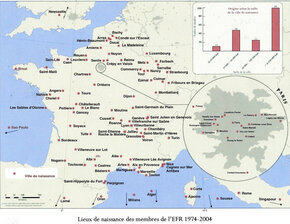

C’est pour tenter de répondre à cette question qu'une enquête sur le devenir professionnel des membres entre 1974 et 2004 a été confiée à Annie Verger, docteur en histoire de l’art et en sociologie, et Gabriel Verger, avec l’aide technique de Julien Cavero, pour les traitements cartographiques et statistiques.

L'enquête qui a duré environ 18 mois, entre l'automne 2012 et la fin de l’hiver 2014, a porté sur la carrière de 185 membres sortis de l’EFR au cours de ces trente années.

Consultez la synthèse du rapport sur le devenir des membres entre 1974 et 2004 (pdf)

Voir également le devenir des membres entre 2004 et 2014 (pdf)