Chloé Tardivel

chloe.tardivel(at)efrome.itQualifiée aux fonctions MCF en section 21 et section 7

Chercheuse associée au laboratoire TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés - CNRS UMR 9016)

Membre du comité de rédaction de la revue Clio. Femmes, genre, histoire et de Glad! Revue sur le langage, le genre et les sexualités

- Anthropologie des pratiques langagières médiévales; histoire sociolinguistique; histoire de la violence verbale

- Histoire sociale et du genre dans l’Occident médiéval

- Pratiques scripturaires, écritures judiciaires et langues vulgaires dans l’Italie communale

- Bologne à la fin du Moyen Âge

Doctorat

« Des paroles blessantes. Genre, identités sociales et violence verbale dans l’Italie communale (Bologne, 1334-1402) », sous la direction de Didier Lett (Université de Paris Cité), soutenu le 20 novembre 2021.

Ma thèse enquête sur les pratiques langagières des Bolonais et Bolonaises à partir des procès-verbaux pour « paroles injurieuses » (verba iniuriosa) conservés dans les registres judiciaires du podestat. La première partie montre à rebours de l’historiographie que les individus, quel que soit leur genre, disposent du même potentiel de blesser autrui par la parole, qu’il s’agisse d’insulter, de menacer, de maudire ou de mépriser. Partant du postulat de la linguistique pragmatique selon lequel ce ne sont pas un type de mots en soi qui crée l’injure mais bien les situations d’interaction, la deuxième partie analyse les actes de langage transcrits en latin ou en vulgaire dans leur contexte d’énonciation. Enfin, en retraçant le circuit documentaire des « paroles injurieuses » transcrites, la dernière partie met à jour la moralité langagière qui prévaut dans une Bologne seigneuriale tendant de plus en plus à un régime autoritaire et oligarchique.

Projet de recherche post-doctoral

"Ma come favelli tu!". Parler vulgaire, parler vulgairement à Bologne (XIVe-XVe siècle).

Le projet que je mène à l’EFR part de l’hypothèse fondatrice de ma thèse, à savoir que les pratiques langagières transcrites dans les registres de la justice pénale sont une entrée particulièrement propice pour saisir la construction des sociabilités médiévales et leur articulation avec la communication dans toute sa diversité (verbale, non verbale, spatiale, matérielle). Un premier volet consistera en un dépouillement sériel des brouillons notariaux et des registres judiciaires bolonais des XIVe et XVe siècles à la recherche des traces du parler vulgaire. Un second volet portera sur l’analyse des actes de langage identifiées à travers les méthodes de l’histoire sociolinguistique, complétée par les apports des humanités numériques. Par le dépouillement des archives bolonaises et leur traitement informatique, il s’agit de proposer un cadre expérimental qui pourra être transposé à d’autres espaces médiévaux, voire modernes, afin de restituer une dimension historique souvent invisible de la vie des communautés, à savoir le langage, à un moment où les langues vernaculaires se constituent progressivement dans leur forme moderne et où leurs usages, encore peu réglés du point de vue normatif, montrent des régularités révélatrices des structures sociales.

Participation à des projets et collaborations scientifiques

- Co-organisatrice de la journée d’étude « Transcrire l’oralité politique dans l’Italie communale (XIIe-début du XVe siècle) » avec Carole Mabboux (CIHAM), École française de Rome, 28 avril 2022

- Membre du projet de recherche AVISA sur l’historicisation du harcèlement sexuel du Moyen Âge à nos jours (lauréat de l'appel à projets Émergence de la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay). URL : https://avisa.huma-num.fr/s/avisa/page/accueil

Choix de publications récentes

- Penser les mots du genre en histoire : l’apport des recherches linguistiques, dans Écrire l’histoire. Histoire, littérature, esthétique, 20-21, 2021, p. 67-74.

- Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo: il reato di verba iniuriosa nei registri penali bolognesi della seconda metà del Trecento (1350-1390), dans D. Lett (dir.), I registri della giustizia penale e le società dell’Italia comunale alla fine del medioevo (XII-XV secoli), Rome, École française de Rome, 2020, p. 301-320.

- Le délit d’injure verbale d’après les statuts communaux de la Marche d’Ancône (Italie, XIVe–XVe siècles), dans Questes, 41, 2019, p. p. 85-105.

Expérience d’enseignement

- ATER en histoire médiévale à l’Université Côte d’Azur (2020-2021)

- Doctorante avec mission d’enseignement à l’Université Paris 7-Diderot (2017-2020)

- Professeure stagiaire d’histoire-géographie au lycée Marseilleveyre (2016-2017)

- Assistante de langue en classe ESABAC, Liceo scientifico, Trapani (2014-2015)

Valorisation de la recherche

- Réalisation d’un podcast pour Passion médiévistes : https://passionmedievistes.fr/ep-68-chloe-injure-moyen-age/

Voir les publications à jour : https://cv.archives-ouvertes.fr/chloe-tardivel

Remembrances

Souvenirs d'anciens membres recueillis par Jean-François Dars et Anne Papillault (Paris, novembre 2018)

Film documentaire réalisé à l'occasion du lancement de l'association des Amis de l'EFR au Collège de France le 21 novembre 2018

Visionner le film sur la chaîne Youtube de l'EFR

Que deviennent les anciens membres de l’École française de Rome ?

Quel est l’apport du séjour à l’École française de Rome dans la carrière d’un membre ?

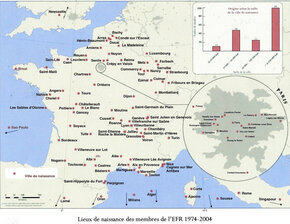

C’est pour tenter de répondre à cette question qu'une enquête sur le devenir professionnel des membres entre 1974 et 2004 a été confiée à Annie Verger, docteur en histoire de l’art et en sociologie, et Gabriel Verger, avec l’aide technique de Julien Cavero, pour les traitements cartographiques et statistiques.

L'enquête qui a duré environ 18 mois, entre l'automne 2012 et la fin de l’hiver 2014, a porté sur la carrière de 185 membres sortis de l’EFR au cours de ces trente années.

Consultez la synthèse du rapport sur le devenir des membres entre 1974 et 2004 (pdf)

Voir également le devenir des membres entre 2004 et 2014 (pdf)