Aïcha Limbada

aicha.limbada(at)efrome.itAgrégée d’histoire

- Histoire sociale, culturelle et religieuse de la France contemporaine (XIXe et XXe siècles)

- Histoire de la famille et du mariage

- Histoire du genre

- Histoire du corps et des sexualités

- Histoire des représentations et des sensibilités

Doctorat

La nuit de noces. Une histoire sociale et culturelle de l’intimité conjugale (France, années 1800 – années 1920).

Direction : Dominique Kalifa puis Philippe Boutry. Thèse d’histoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2020) soutenue le 12 janvier 2021.

Cette thèse retrace à la fois les normes, les représentations et les pratiques de la nuit de noces qui, entre les années 1800 et les années 1920, concerne la quasi-totalité de la population française. Pendant cette période, c’est au cours de la première nuit qui suit le mariage que les époux sont supposés consommer sexuellement leur union. L’étude s’appuie sur des sources variées : productions culturelles et savantes (écrits fictionnels, images, essais, ouvrages médicaux…), mais aussi témoignages produits par les époux eux-mêmes lors de procédures matrimoniales canoniques, qui permettent d’appréhender les multiples facettes de ce moment très intime de l’entrée dans la vie conjugale.

Projet de recherche post-doctoral

Déjouer les normes matrimoniales. Les demandes de nullité et de dispense de mariage effectuées par les fidèles catholiques auprès du Saint-Siège (Europe, XIXe siècle)

L’étude porte sur les requêtes, les dépositions et les interrogatoires judiciaires d’hommes et de femmes catholiques qui effectuent des demandes exceptionnelles auprès du Saint-Siège, afin d’obtenir la possibilité de s’unir alors que le mariage souhaité leur est a priori interdit, ou de se désunir, malgré le principe d’indissolubilité du mariage.

Les sources ecclésiastiques étudiées proviennent de divers fonds des Archives vaticanes : Congrégation du Concile, Rote romaine, Congrégation de la Doctrine de la Foi, Pénitencerie et Daterie. Les informations qu’elles contiennent sont mobilisées dans une démarche d’histoire sociale, religieuse et culturelle des relations familiales, conjugales et extraconjugales, depuis la rencontre des époux jusqu’à leur séparation le cas échéant. L’analyse des notions de consentement au mariage et aux relations sexuelles sont au cœur de ce projet qui s’intéresse à l’arrangement matrimonial, aux mariages forcés mais aussi à la possibilité offerte aux fidèles par les institutions ecclésiastiques de s’émanciper, dans une certaine mesure, d’un ordre matrimonial contraignant, et de refuser par exemple une union non désirée ou le devoir conjugal.

Participation à des projets et collaborations scientifiques

- Chercheuse associée du Centre d’Histoire du XIXe siècle (Paris 1 Panthéon – Sorbonne / Sorbonne-Université)

- Secrétaire générale adjointe de la Société de Démographie Historique

- Participation à l’ANR ConSent, « Consentement, éthique sexuelle et sensibilités érotiques »

- Participation au projet Parimix, « Le pari de la mixité. Les mariages mixtes interconfessionnels dans quelques villes européennes (1792-1914) »

Choix de publications récentes

- La nuit de noces. Une histoire de l'intimité conjugale, Paris, La Découverte, 352 p., 2023.

- La nuit de noces comme cause de séparation (France, second XIXe siècle), dossier « Séparation et divorce » (Sandra Brée et Guy Brunet dirs.), dans Annales de Démographie historique, 2020|2, p. 195-226.

- Le problème du remariage religieux. Étude de suppliques adressées au cardinal Caprara en France au début de la période concordataire, dans Bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporain [En ligne], 1|2019.

- Misères de la vie conjugale à la Belle Epoque. Un courrier des lecteurs du Matin sur le divorce (1908), dans Revue historique, vol. 683, n°3, 2017, p. 619-650.

Expérience d’enseignement

- Professeure d’histoire-géographie dans le secondaire, académie de Créteil (2005-2014 et 2021-2022)

- Doctorante contractuelle en histoire avec mission d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne (2014-2017)

- ATER en histoire à l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne (2017-2018) et à l’Université de Tours (2018-2021)

- Chargée de cours au CPES (Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures) de l’Université PSL Paris Sciences Lettres (2021-2022)

Remembrances

Souvenirs d'anciens membres recueillis par Jean-François Dars et Anne Papillault (Paris, novembre 2018)

Film documentaire réalisé à l'occasion du lancement de l'association des Amis de l'EFR au Collège de France le 21 novembre 2018

Visionner le film sur la chaîne Youtube de l'EFR

Que deviennent les anciens membres de l’École française de Rome ?

Quel est l’apport du séjour à l’École française de Rome dans la carrière d’un membre ?

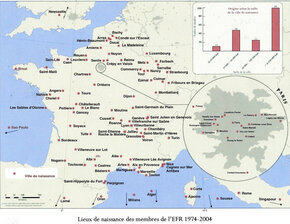

C’est pour tenter de répondre à cette question qu'une enquête sur le devenir professionnel des membres entre 1974 et 2004 a été confiée à Annie Verger, docteur en histoire de l’art et en sociologie, et Gabriel Verger, avec l’aide technique de Julien Cavero, pour les traitements cartographiques et statistiques.

L'enquête qui a duré environ 18 mois, entre l'automne 2012 et la fin de l’hiver 2014, a porté sur la carrière de 185 membres sortis de l’EFR au cours de ces trente années.

Consultez la synthèse du rapport sur le devenir des membres entre 1974 et 2004 (pdf)

Voir également le devenir des membres entre 2004 et 2014 (pdf)